動的なWebページを作成するために使用されるプログラミング言語の一つであるJavaScript。

今回は基本的な書き方・記述方法をご説明します。

ぜひ最後までご覧ください。

console.log

console.logはブラウザの開発者ツールのコンソールにメッセージを表示することができる関数です。

主にプログラムのエラー解析や動作確認を行います。

使用方法について

コンソールに値を出力する場合、下記のように入力します。

文字列の場合

console.log("Hello");変数の場合

let age = 18;

console.log(age);配列の場合

let number = [1, 2, 3];

console.log(number);表示確認の方法

Chromeのデベロッパーツール(検証モード)を使用した確認方法をご説明します。

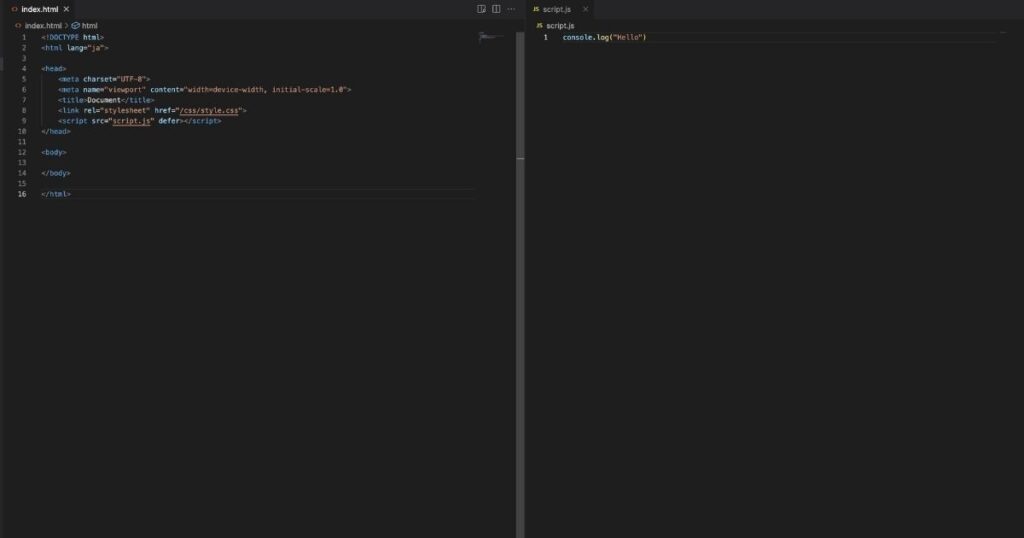

(1)サンプルファイルの準備

任意のフォルダの中にindex.htmlとscript.jsのファイルを作成し、下記のように入力して保存します。

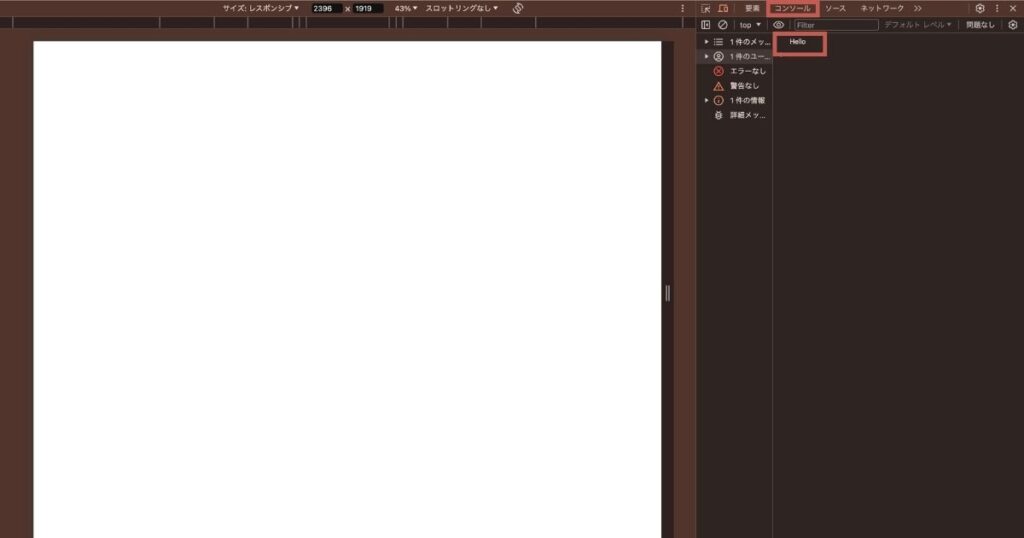

(2)コンソールの利用

ウェブブラウザでindex.htmlを表示、検証ツールを開きます。

コンソールをクリックすると、script.jsで入力した「Hello」という値が出力、表示されていることがわかります。

変数と定数

ここからは変数と定数についてご説明します。

変数

変数とはプログラミング実行時にデータを一時的に保存しておく箱のようなものです。

プログラムの中で利用したいときに変数を読み込むことで、保存しているデータを使いまわすことが可能です。

変数の宣言

一般的にletを使って宣言します。

例文

let age(変数名)ageを変数名として宣言しています。

変数の代入

宣言しただけでは使用することができないため、値を代入します。

変数の場合、何度でも値の代入をすることができ、これを再代入といいます。

例文

let age = 18;ここではageが変数名で、18という数値が保存されています。

定数

定数とは変数と同様、データを一時的に保存しておく箱のようなものをさします。

ただし一度値を入れてしまうと、後々変更が出来ない性質を持っています。

定数の宣言

constを使って宣言します。

例文

const age(定数名)ageを定数名として宣言しています。

定数の代入

変数と同じく値を代入します。

constで宣言した定数は固定されるため、再度代入することができません。

例文

const age = 18;ここではageが定数名で、18という数値は変わりません。

条件分岐

条件分岐とは、「もし~だったら〜を実行する」ということを意味します。

if文、switch文を使用します。

if文について

if文とは、条件に基づいてコードを実行するためのものです。

もし条件が「真(True)」なら命令文を実行して、「偽(False)」なら命令文は実行されません。

基本の記述方法

if ( 条件 ) {

命令文

}例文

もし「age」が18歳以上だったら「大人」、そうでなければ「子供」と表示

let age = 18;

if (age >= 18) {

console.log("大人");

} else {

console.log("子供");

}switch文について

switch文とは、条件が複数の時使用することが多いです。

特定の値に基づいて、実行するコードを選択します。

ただしdefaultはswitch文で1つしか置けないので注意しましょう。

基本の記述方法

switch (値) {

case 値1:

// 値が値1の場合に実行するコード

break;//switch文を止める

case 値2:

// 値が値2の場合に実行するコード

break;//switch文を止める

// 必要に応じて他のケースを追加

default:

// どのケースにも該当しない場合に実行するコード

}例文

もし「fruit」が”banana”なら「バナナです」と表示され、”peach”なら「桃です」と表示され、どちらでもなければ「わからない果物です」と表示

let fruit = "banana";

switch (fruit) {

case "banana":

console.log("バナナです");

break;

case "peach":

console.log("桃です");

break;

default:

console.log("わからない果物です");

}繰り返し処理

同じような処理を繰り返したい時に使用します。

ここではfor文、while文を説明します。

for文について

for文は、特定の回数だけ繰り返し処理を行うための構文です。

ループとも呼ばれ、繰り返したい回数や条件を指定して使います。

基本の記述方法

for (初期化; 終了条件; 増減式) {

// ここに繰り返したい処理を書く

}例文

1から7までの数字を順に表示させる

for (let i = 1; i <= 7; i++) {

console.log(i);

}let i = 1;で「i」を1にします。(初期化)。

i <= 7;が「true」なので、ループを続けます。(終了条件)。

console.log(i);で「i」の値を表示します。(1回目の処理)。

i++で「i」の値を1増やします。(増減式)。

i <= 7;を再びチェックし、真(true)なら繰り返します。

while文について

While文は、「ある条件が成立している間、ある処理を繰り返す」というように、何回繰り返すかわからない時に使用します。

基本の記述方法

while (条件式) {

// 実行するコード

}例文

0から7までの数字を表示させる

let i = 0;

while (i < 7) {

console.log(i);

i++;

}let i = 0;でループカウンタ変数「i」を初期化します。

while (i < 7)で、条件が真(true)の場合、ループを実行します。(この場合は「i」が7より小さい間)

console.log(i);で、現在の「i」の値を表示します。

i++で「i」の値を1増やします。

配列

JavaScriptの配列は、複数の値を1つの変数に格納できるもののことをさします。

配列の中に格納されている個々のデータを要素と呼びます。

配列内の各要素は0から始まるインデックス(番号)によってアクセスされるため、さまざまなデータ型の値(文字列、数値、オブジェクト、関数など)を混在させることができます。

配列の宣言

ここでは配列リテラルを使用した例をご説明します。

配列リテラルとは[ ]のことで、[ ]の中に要素を列挙することで、配列を直接定義することが可能です。

また使用することで、初期値を持った配列を作成できます。

例文

letを利用して、’Banana’、’Peach’、’Grapes’という3つの値を持つ「fruits」という配列を宣言

let fruits = [ 'Banana', 'Peach', 'Grapes'];配列要素へのアクセス

配列の要素には、インデックスを使ってアクセス(参照)します。

またこの時、インデックスは0から始まることに注意してください。

例文

let fruits = [ 'Banana', 'Peach', 'Grapes'];

console.log(fruits[0]);

console.log(fruits[1]);

console.log(fruits[2]); console.log(fruits[0]); は最初の要素’Banana’にアクセスします。

console.log(fruits[1]); は 2番目の要素’Peach’にアクセスします。

console.log(fruits[2]); は3番目の要素’Grapes’にアクセスします。

配列要素の変更

配列の要素は、代入演算子を使って変更することが可能です。

例文

let fruits = [ 'Banana', 'Peach', 'Grapes'];

fruits[1] = 'Apple';

console.log(fruits);fruits[1] = 'Apple';で'Peach'を'Apple'に変更します。

console.log(fruits);で出力すると、

['Banana', 'Apple', 'Grapes']と表示されます。

配列要素への追加

配列末尾に1つ以上の要素を追加、新しい長さを返します。

let numbers = [1, 2, 3 ,4];

numbers.push(5);

console.log(numbers);numbers.push(5); で配列の末尾に5を追加しています。

console.log(numbers);で出力すると、

[1, 2, 3, 4, 5]と表示されます。

配列から要素を削除

配列末尾から要素を削除、その要素を返します。

let numbers = [1, 2, 3 ,4];

numbers.pop();

console.log(numbers);numbers.pop();で末尾の要素4を削除しています。

console.log(numbers);で出力すると、

[1, 2, 3]と表示されます。

オブジェクト

オブジェクトとはキー(プロパティ名)と値のペアの集合体で、情報を入れられて管理するための箱のようなものです。

関連する情報を1つの変数にまとめて管理するために使用されます。

オブジェクトはプロパティとメソッドを持つことができます。

プロパティはオブジェクトに関連付けられたデータの値を保持するキーと値のペアを表し、メソッドはオブジェクトに関連付けられた関数です。

プロパティの値が関数である場合、そのプロパティはメソッドと呼ばれます。

オブジェクトの宣言

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

};name: "Sekiguchi Airi", はnameがキーで、"Sekiguchi Airi"が値です。

person.gender: “Female”,はpersonがキーで、"Female"が値です。

age: 30,はageがキーで、30が値です。

オブジェクト要素へのアクセス

アクセスする方法は主に2通りあります。

1つはブラケット記法を使った方法、もう1つはドット記法を使ってアクセスする方法です。

ブラケット記法を使った方法

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

};

console.log(person['name'] + ',' + user['age']);console.log(person['name'] + ',' + user['age']);で出力すると

Sekiguchi Airi,30と表示されます。

ドット記法を使った方法

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

};

console.log(person.name + ',' + person.age);console.log(person.name + ',' + person.age);で出力すると

Sekiguchi Airi,30と表示されます。

オブジェクト要素の変更

プロパティの名前を使って新しい値を割り当てます。

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

};

// プロパティの値を変更

person.name = "Suzuki Airi";

person["age"] = 29;

console.log(person);オブジェクト要素への追加

オブジェクトに新しいプロパティを追加するには、ドット記法またはブラケット記法を使用します。

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

}

person['add'] = "東京都新宿区";

console.log(person);console.log(person);で出力すると

Sekiguchi Airi, Female, 30, 東京都新宿区と表示されます。

オブジェクト要素の削除

プロパティを削除するには、delete 演算子を使用します。

例文

let person = {

name: "Sekiguchi Airi",

person.gender: “Female”,

age: 30,

}

// プロパティを削除

delete person.age;

console.log(person);console.log(person);で出力すると

Sekiguchi Airi, Femaleと表示されます。

関数

プログラミングにおける関数は、一連の処理を1つにまとめて、名前をつけることができるものです。

同じ処理を何度も書かずに再利用することができるため、効率化するという目的でよく使われています。

関数の宣言

関数も変数と同じく、宣言をすることが必要です。

基本の記述方法

function 関数名(引数1, 引数2, ...) {

// 関数の中で行いたい処理を書く

}例文

function greeting() {

console.log("Hello!");

}この関数greetingは、呼び出すと "Hello!" を表示します。

関数の呼び出し方法

定義した関数を使用するためには、関数を呼び出す必要があります。

例文

function greeting() {

console.log("Hello!");

}

greeting();greeting(); で関数を呼び出し、"Hello!" と表示します。

関数にデータを渡す引数

引数とは、関数に引き渡す値のことをいいます。

引数を使うことで、関数にデータを渡して処理を行うことができます。

例文

function greet(name) {

console.log("Hello, " + name + "!");

}

greet("Sekiguchi");

greet("Airi"); // "Hello, Airi!" と表示される。greet("Sekiguchi"); は"Hello, Sekiguchi!" と表示されます。

greet("Airi"); は "Hello, Airi!" と表示されます。

一度宣言した関数は異なる引数で何度も呼び出すことが可能です。

戻り値を返す関数

関数は結果を返すこともできます。

その場合、return 文を使います。

例文

function add(a, b) {

return a + b;

}

let result = add(3, 4);

console.log(result);let result = add(3, 4);のresult は 7 になり、

console.log(result); で出力すると7 と表示されます。

まとめ

今回はJavaScriptの基本的な書き方・記述方法をご紹介しました。

いかがでしたでしょうか?

ほとんどのホームページでJavaScriptは現在取り入れられています。

理解を深め、記述できるようにしていきましょう。

別投稿にてコーディングの基本知識や役立つ情報をご紹介していますので、皆さん是非そちらもチェックしてみてください!

コメント